Lungenembolie: Anzeichen, Ursachen & Behandlung

Eine Lungenembolie ist der teilweise oder vollständige Verschluss von Lungengefäßen. Sind größere Gefäße betroffen, kann sie lebensbedrohlich sein und zu einem Herzversagen führen. Welche Anzeichen deuten auf eine Lungenembolie hin?

-

- © Getty Images/FG Trade

Kurzübersicht: Lungenembolie

Ursachen: Meist verstopft eine Lungenarterie als Folge einer Beinvenenthrombose. Nur in seltenen Fällen kommt es zu einem Verschluss durch Fremdkörper, Fruchtwasser oder Luftbläschen.

Symptome: Die Anzeichen einer Lungenembolie sind sehr individuell und unspezifisch. Bei schweren, akuten Embolien treten jedoch meist Atemnot, Brustschmerzen und Bluthusten auf.

Behandlung: Die Therapie erfolgt im Krankenhaus statt. Es werden Medikamente, die die Blutgerinnung hemmen, verabreicht. Alternativ kann auch eine kathetergestützte Thrombolyse oder eine Operation notwendig sein.

Artikelinhalte im Überblick:

Was ist eine Lungenembolie?

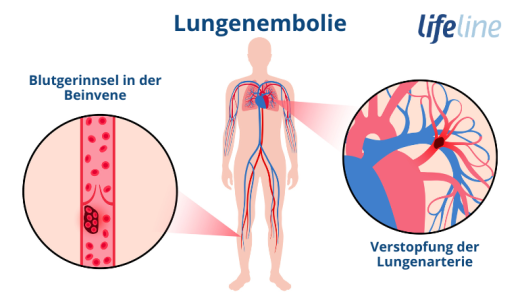

Bei einer Lungenembolie, auch Lungenarterienembolie, verstopft ein eingeschwemmter Blutpfropf (Thrombus) ein Blutgefäß in der Lunge. Dieses Gerinnsel stammt meist aus den Beinen oder dem Becken, löst sich dort und wird in die Lunge geschwemmt.

Durch den Verschluss wird der Gasaustausch in der Lunge eingeschränkt und der Körper und die Organe werden nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Außerdem steigt der Blutdruck in der Lunge an, weil sich das Blut zurückstaut, woraufhin das Herz stark belastet wird (Rechtsherzbelastung). Im schlimmsten Fall kann dies zum Herzversagen führen.

Eine Lungenembolie ist ein medizinischer Notfall, bei dem eine frühzeitige Therapie im Krankenhaus entscheidend ist. Unbehandelt kann eine Lungenembolie innerhalb weniger Stunden tödlich verlaufen.

Häufigkeit der Lungenembolie

Die Lungenembolie ist nach Herzinfarkt und Schlaganfall die dritthäufigste Herz-Kreislauf-Erkrankung. Pro 100.000 Personen erkranken laut Studien jährlich 39 bis 115 Menschen. Das Risiko einer Lungenembolie steigt – ebenso wie das einer Venenthrombose – mit zunehmendem Alter. Etwa ein Drittel der Betroffenen verstirbt innerhalb weniger Stunden nach der Diagnose.

Lungenembolie: Anzeichen ernst nehmen

Eine Lungenembolie kann sowohl unbemerkt verlaufen, als auch einen schweren kardiogenen Schock mit Todesfolge bewirken. Ist die Thrombenlast klein und nur ein kleines Areal betroffen, verursacht eine Lungenembolie meist keine oder nur milde Beschwerden. Blockieren Blutgerinnsel dagegen mehrere, auch große Lungengefäße, besteht Lebensgefahr.

Folgende Anzeichen können auf eine Lungenembolie hindeuten:

- akute Luftnot/Atemnot

- Schmerzen in der Brust

- Schmerzen beim Einatmen

- Husten, manchmal auch Bluthusten (Hämoptysen)

- beschleunigter Herzschlag (Tachykardie)

- Bewusstlosigkeit (Synkope)

- Angst und Beklemmungsgefühle

- Anzeichen einer Thrombose in den Beinen

Wichtig:

Die Symptome einer Lungenembolie sind sehr unspezifisch und individuell und können auch im Rahmen anderer Erkrankungen auftreten. Dennoch gilt: Treten Anzeichen einer Lungenembolie auf, handelt es sich um einen Notfall. Es sollte unbedingt ärztliche Hilfe gerufen werden. Auf keinen Fall sollten sich Betroffene abwartend verhalten!

Ursachen und Risikofaktoren einer Lungenembolie

Eine Lungenembolie wird in den meisten Fällen durch eine Thrombose verursacht. Fachleute sprechen von einer Thrombose, wenn ein Blutgefäß durch ein Blutgerinnsel verstopft und der Blutfluss behindert wird. Dies kann neben einer Lungenembolie zu weiteren Komplikationen wie einem Herzinfarkt oder Schlaganfall führen.

In etwa 95 Prozent der Fälle stammen die Gerinnsel bei einer Lungenembolie aus den Venen des Beckens oder der Beine. Zu einem verstopften Lungengefäß kann es kommen, wenn sich Teile des Blutgerinnsels in der Vene lösen und mit dem Blutstrom in die Blutgefäße der Lunge geschwemmt werden.

-

- © pikovit – stock.adobe.com/Lifeline

Nur selten wird eine Lungenembolie durch andere Ursachen, etwa verschleppte Fettpartikel, Fruchtwasser, Luftbläschen (etwa durch Injektion von Luft mit einer Spritze) oder Überdruck beim Tauchen, ausgelöst.

Risikofaktoren für Thrombosen

Es gibt verschiedene Faktoren, die das Risiko für eine Thrombose und damit auch einer Lungenembolie erhöhen können. Dazu gehören unter anderem:

- genetisch bedingte Gerinnungsstörungen (etwa Faktor-V-Leiden-Mutation)

- höheres Lebensalter

- starkes Übergewicht

- Rauchen

- Schwangerschaft

- Einnahme der Antibabypille oder Hormonersatztherapie

- Herz- und Lungenerkrankungen

- Bewegungsmangel (lange Flugreise, Bettlägerigkeit)

- Krebserkrankung und Chemotherapie

Lungenembolie: So erfolgt die Diagnose

Etwa 10 Prozent der Patient*innen kommen mit akutem Herz-Kreislaufversagen in das Krankenhaus. In diesem Fall ist eine rasche Diagnose lebenswichtig. Es wird daher meist nur ein Herzultraschall (Echokardiographie) durchgeführt – möglichst in Kombination mit einer Ultraschalluntersuchung der Beinvenen und der Lunge.

Die meisten Patient*innen befinden sich bei Einlieferung ins Krankhaus allerdings in einem stabilen Zustand. Dann können weitere Untersuchungen die Diagnose sichern:

Erfassung der Krankengeschichte und Symptome (Anamnese)

körperliche Untersuchung (Abtasten der Beine, Blutdruckmessung, Abhören von Herz und Lunge)

Blutuntersuchung (D-Dimer-Test, Troponin T und BNP)

Elektrokardiogramm (EKG), um Veränderungen des Herzens festzustellen

Einfaches Röntgenbild der Lunge

Computertomografische Pulmonalisangiografie (Röntgenuntersuchung mit Kontrastmittel zur Darstellung der Lungengefäße)

Ventilations-Perfusions-Szintigrafie (nuklearmedizinisches Verfahren zur Beurteilung der Lungenfunktion)

Magnetresonanztomografie/MR-Angiografie (modernes strahlenfreies Untersuchungsverfahren zur Darstellung arterieller und venöser Gefäße)

Zusätzlich sollten immer die tiefen Venensysteme beider Beine mit Ultraschall und Röntgen untersucht werden, um die Emboliequelle zu finden.

Behandlung einer Lungenembolie

Die Gefahr, dass eine Lungenembolie tödlich endet, ist innerhalb der ersten Stunde nach dem Verschluss des Lungengefäßes am höchsten. Die Behandlung einer Lungenarterienembolie richtet sich nach dem individuellen Zustand der Patient*innen und dem Schweregrad der Embolie.

Maßnahmen bei kardiogenem Schock

Werden Patient*innen in instabilem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert, versuchen Fachleute, die Thromben so rasch wie möglich aufzulösen, um den Druck in den Blutgefäßen zu senken. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

systemische Lysetherapie: Injektion von gerinnungshemmenden und thrombusauflösende Substanzen in das Blutgefäß (systemische Thrombolyse oder Lyse)

kathetergestützte Lysetherapie: direkte Auflösung des Blutgerinnsels über einen eingeführten dünnen Schlauch (Katheter)

Embolektomie: operative Entfernung des Blutgerinnsels; der Bustkorb wird geöffnet und die natürliche Kreislauffunktion für die Dauer der Operation von einer Herz-Lungen-Maschine übernommen

Gerinnungshemmende Medikamente bei einer Lungenembolie

Ist der Kreislauf der betroffenen Person stabil, erfolgt in der Regel eine Behandlung mit Medikamenten zur Blutverdünnung (Antikoagulation). Infrage kommen:

- Vitamin-K-Antagonisten (wie Marcumar)

- neue orale Antikoagulantien (NOAK)

- Heparin (als Bauchspritze)

Darüber hinaus können weitere Medikamente, die beispielsweise beruhigend wirken, Schmerzen dämpfen oder den Kreislauf stabilisieren, angewandt werden.

Wichtig:

Nach der Behandlung im Krankenhaus müssen gerinnungshemmende Medikamente mindestens drei Monate eingenommen werden. Anschließend entscheidet der*die Arzt*Ärztin, ob die Therapie weiter fortgeführt werden muss.

Lungenembolie: Prognose und Spätfolgen

Die Prognose einer Lungenembolie hängt von verschiedenen Faktoren wie dem Alter, bestehenden Begleiterkrankungen oder dem Schweregrad ab. Entscheidend ist zudem, wie früh mit der Behandlung begonnen wurde und ob Komplikationen auftreten.

Mögliche Komplikationen oder Spätfolgen einer Lungenembolie sind:

- weitere Embolien

- Lungeninfarkt

- Lungenhochdruck (pulmonale Hypertonie)

- Lungenfellentzündung

- Rechtherzversagen

Auch das Post-Lungenembolie-Syndrom ist eine mögliche Folge der Lungenarterienembolie, bei der es zu einer eingeschränkter Lebensqualität aufgrund wiederkehrender Symptome wie Atemnot kommt.

Eine besonders schwerwiegende Folge ist zudem die chronische thromboembolische pulmonale Hypertonie (CTEPH). Hierbei handelt es sich um eine Erkrankung, bei der sich der Lungendruck erhöht.

Lässt sich einer Lungenembolie vorbeugen?

Um einer Lungenembolie vorzubeugen, sollten Thrombosen der tiefen Oberschenkel- oder Beckenvenen vermieden werden. Diese Tipps können dabei helfen:

- möglichst frühe Mobilisierung nach Operationen

- Tragen von Kompressionsstrümpfen

- Einnahme ärztlich verordneter Gerinnungshemmer (wie Heparin)

- Vermeiden von Übergewicht

- Vermeidung von langem Sitzen (während langer Flug- oder Busreisen beispielsweise immer mal wieder aufstehen und Beinmuskulatur anspannen)

Liegt eine Beinvenenthrombose mit wiederholten Embolien vor und können keine gerinnungshemmenden Medikamente eingenommen werden, kommt in einigen Fällen das Einsetzen eines Schirmfilters (Vena-Cava-Filter) in die untere Hohlvene infrage. Der Schirm soll verhindern, dass Blutgerinnsel, die sich von der Beinvenenthrombose lösen, in den Lungenkreislauf gelangen. Die Indikation für den Einsatz dieser Filter ist jedoch umstritten, da die Vena-Cava-Filter ihrerseits schwere Komplikationen verursachen können.

Sie möchten Informationen zu bestimmten Krankheitssymptomen oder wollen medizinischen Rat? Hier können Sie Ihre Fragen an unsere Experten oder andere Lifeline-Nutzer stellen!