Fetales Alkoholsyndrom (FAS): Lebenslange Folgen fürs Baby

Bereits kleine Mengen Alkohol während der Schwangerschaft können zu bleibenden körperlichen und geistigen Entwicklungsstörungen bei Neugeborenen führen. Das Fetale Alkoholsyndrom (FAS) ist dabei eine besonders schwere Folge. Mehr zu Symptomen und Auswirkungen.

-

- © Getty Images/Nemer-T

Kurzübersicht: FAS

Was ist das FAS? Das Fetale Alkoholsyndrom ist eine angeborene Erkrankung, die auf den Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft zurückzuführen ist. Sie führt zu lebenslangen körperlichen und geistigen Schädigungen sowie zu Verhaltensauffälligkeiten.

Symptome: Alkohol beeinflusst die Entwicklung aller Organe und kann zu Störungen des zentralen Nervensystems, Wachstumsstörungen, Fehlbildungen und Verhaltensauffälligkeiten führen. Vor allem bei kleinen Kindern sind meist charakteristische Veränderungen im Gesicht erkennbar, etwa eine sehr schmale Oberlippe oder verkürzte Lidspalte.

Prävention: Um dem Fetalen Alkoholsyndrom vorzubeugen, sollten Schwangere während der gesamten Schwangerschaft auf Alkohol verzichten.

Was ist das Fetale Alkoholsyndrom?

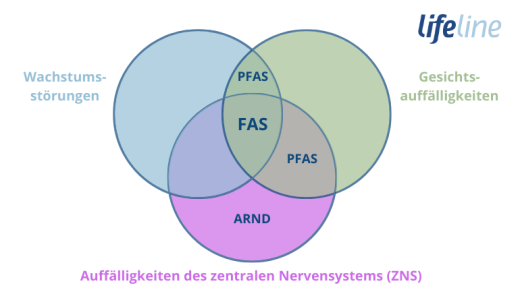

Das Fetale Alkoholsyndrom (FAS), auch Alkoholembryopathie genannt, ist die schwerste Form der Fetalen Alkoholspektrumstörungen (FASD). Der Begriff FASD beschreibt vorgeburtliche Schädigungen des Kindes, die auf den Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft zurückzuführen sind. Von FAS spricht man, wenn beim Kind Wachstumsstörungen, Fehlbildungen wie Gesichtsmissbildungen und Störungen des zentralen Nervensystems festgestellt werden.

Häufigkeit von Fetalen Alkoholspektrumstörungen

In Deutschland werden jährlich schätzungsweise mehr als 10.000 Kinder mit Fetalen Alkoholspektrumstörungen geboren. Etwa 3.000 von ihnen weisen das Vollbild (FAS) auf. Es wird jedoch von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen. Studien zufolge konsumieren etwa 20 Prozent aller Frauen während der Schwangerschaft mäßig Alkohol, 8 Prozent sogar größere Mengen.

Fetales Alkoholsyndrom: Symptome von FAS

Typische Merkmale des Fetalen Alkoholsyndroms sind:

Wachstumsstörungen: kleine Körpergröße, Untergewicht/geringes Geburtsgewicht, körperliche Missbildungen wie Herzfehler, Nierenfehlbildungen, skelettale Fehlbildungen

Gesichtsauffälligkeiten: kurze Lidspalte des Auges, eine verstrichene vertikale Rinne zwischen Nase und Oberlippe (Philtrum), schmale Oberlippe, kleiner Kopfumfang (Mikrozephalie)

Auffälligkeiten des zentralen Nervensystems (ZNS): Intelligenzminderung, Epilepsie, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Verhaltensauffälligkeiten (Reizbarkeit, Ängstlichkeit), Schwierigkeiten in Sprache und Motorik, verminderte Lern- und Merkfähigkeit, Bindungsstörungen

Nicht alle Symptome sind direkt nach der Geburt sichtbar. Motorische Fehlentwicklungen oder Entwicklungsverzögerungen können im Jugend- und Erwachsenenalter viel prominenter erscheinen, während sich Wachstumsstörungen oder Gesichtsveränderungen mit fortschreitendem Lebensalter verändern und weniger auffällig sind.

Formen von Fetalen Alkoholspektrumsstörungen

Nur ein geringer Anteil aller alkoholgeschädigter Menschen entwickelt das Vollbild eines klassischen FAS. Je nach Ausprägung der Symptome unterscheiden Fachleute verschiedene Formen:

pFAS: Das partielle Fetalen Alkoholsyndrom ist eine Teilstörung. Gesichtsauffälligkeiten sind weniger ausgeprägt als bei der Vollausprägung und es liegen keine Wachstumsstörungen vor.

ARND (Alcohol-Related Neurodevelopmental Disorders): Bei der alkoholbedingten entwicklungsneurologischen Störung werden nach bestätigtem Alkoholkonsum der Mutter ausschließlich Störungen des zentralen Nervensystems beobachtet – körperliche Anzeichen liegen nicht vor.

ARBD (Alcohol Related Birth Defects): Als direkte Folge des belegten Alkoholkonsums kommt es zu Fehlbildungen an den Organen und/oder Knochen.

-

- © Lifeline

Diagnose des Fetalen Alkoholsyndroms

Deutliche Auffälligkeiten beim Neugeborenen können bereits unmittelbar nach der Geburt auf das Fetale Alkoholsyndrom hinweisen. Häufig wird die Diagnose dann im Rahmen der regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen durch den*die Kinderarzt*Kinderärztin gestellt.

Ein wichtiges Kriterium für die Diagnose ist eine nachgewiesene Alkoholexposition während der Schwangerschaft. Diese ist jedoch oft nicht bekannt, da viele Frauen ihren Alkoholkonsum aus Angst vor Stigmatisierung verschweigen oder nicht danach gefragt werden. Wenn dies der Fall ist, müssen mindestens zwei der folgenden Kriterien erfüllt sein, um die Diagnose zu stellen:

- Wachstumsstörung des Kindes

- Störung des Zentralnervensystems

- charakteristische Gesichtsveränderungen

In der ärztlichen Praxis werden unter anderem Körpergröße und Kopfumfang des Kindes gemessen. Zudem dienen neurologische und psychologische Tests der Diagnosesicherung. Gerade wenn keine sichtbaren äußerlichen Merkmale vorliegen, werden häufig Fehldiagnosen wie eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) gestellt.

FAS vorbeugen: Kein Alkohol in der Schwangerschaft

Jeder Tropfen schadet: Während der Schwangerschaft sollten Frauen ganz auf Alkohol verzichten. Denn die Mutter und ihr Kind sind über die Nabelschnur und die Plazenta miteinander verbunden. Schon nach kurzer Zeit hat das Baby daher den gleichen Alkoholspiegel wie die Mutter. Seine Organe befinden sich aber noch in der Entwicklung und das Kind ist nicht in der Lage, das Zellgift schnell abzubauen. Die Giftstoffe wirken sich vor allem auf das Gehirn des Babys aus und können schon vor der Geburt zu krankhaften und bleibenden Schäden führen.

Wie hoch das Risiko ist, dass das Kind alkoholbedingte Schäden davonträgt, ist sehr unterschiedlich und hängt von verschiedenen Faktoren ab, etwa:

- Menge des Alkohols

- Zeitpunkt (besonders hohes Risiko in den ersten beiden Trimestern)

- Alter und Gesundheit der Mutter

Wichtig: Es gibt keine Trinkmenge, die als unbedenklich angesehen werden kann. Selbst ein geringer Konsum kann gesundheitliche Beeinträchtigungen des Kindes zur Folge haben.

Fetale Alkoholsyndrom: Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Es gibt keine ursächlichen Therapiemöglichkeiten bei einer FAS. Schäden des Gehirns beim Kind können nicht rückgängig gemacht werden. Dennoch ist eine frühzeitige Diagnose wichtig, um entstandene Schäden durch entsprechende Fördermaßnahmen zu minimieren. Hierbei hat sich vor allem die intensive Zusammenarbeit von pädagogischen, psychologischen und physiotherapeutischen Fachleuten als hilfreich erwiesen. Bei Bedarf kann zudem auf die Expertise weiterer Berufsgruppen wie Logopäd*innen zurückgegriffen werden.

Medikamente sind nur erforderlich, wenn Kinder mit FAS an weiteren Erkrankungen, wie einer Epilepsie, leiden. Viele Betroffene benötigen ein Leben lang Betreuung und Hilfe.

Hilfe für Schwangere, Angehörige und Betroffene von FASD

Frauen mit Kinderwunsch oder werdende Mütter, die Schwierigkeiten haben, mit dem Alkoholkonsum aufzuhören, sollten sich ärztliche Hilfe suchen. Es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen, eine mögliche Schwäche einzugestehen. Im Gegenteil: Frauen können so frühzeitig Unterstützung erhalten, ohne ihr Kind zu schädigen. Spezielle Beratung für Schwangere, die Nikotin oder Alkohol konsumieren, gibt es anonym und kostenlos bei der Online-Plattform IRIS: www.iris-plattform.de.

Angehörige von Kindern mit FASD sowie Menschen, die selbst betroffen sind, finden beim Verein FASD Deutschland e.V. regionale Ansprechpartner, Selbsthilfegruppen und viele weitere Hilfsangebote. Auch die unterstützenden Therapiemöglichkeiten zur Verbesserung der Lebensqualität werden hier vorgestellt – dazu gehören zum Beispiel Krankengymnastik, Logopädie (Sprachtherapie), Verhaltens- oder Bewegungstherapie sowie medikamentöse Behandlungen: www.fasd-deutschland.de.

Sie möchten Informationen zu bestimmten Krankheitssymptomen oder wollen medizinischen Rat? Hier können Sie Ihre Fragen an unsere Experten oder andere Lifeline-Nutzer stellen!